お袈裟を縫う会

「お袈裟を縫う会」は、仏教徒のユニホームである「袈裟」を縫う会です。お袈裟と言うと範囲が広くなりますが、ここでは特に「如法衣」といわれるお袈裟にこだわってやっています。「如法衣」とは、お袈裟の生まれた原点に立ち返って、できるだけ律文にある規則に則り、その心を引き継いで行こうという気持ちで縫われるお袈裟です。一般には「如法衣を縫う会」と言っても通じにくいので、耕月寺では「お袈裟を縫う会」としています。

毎月一回、「お袈裟を縫う会」を開催しております。まず縫っていただくのは、五条衣です。五条衣(絡子)を縫われた方に、在家得度式をして戒名をお授けいたします。得度式はシンプルなもので、三十分ほどで終了いたします。

「お袈裟を縫う会」は、誰でも参加できます。初回にお袈裟についての知識を持ってもらい、すぐに縫い始めて、三、四回来れば出来上がります。男性女性年齢を問いません。

費用は基本無料です。昼食はこちらで用意いたします。

用意するものは、裁縫道具一式、特にものさしとチャコペンは

生地を用意できない場合、生地や糸、チャコペンなどは実費で用意いたします。

次回「お袈裟を縫う会」は、トップページにて。時間は朝9時半から4時頃まで。 参加希望の方はご連絡下さい。

| |

|

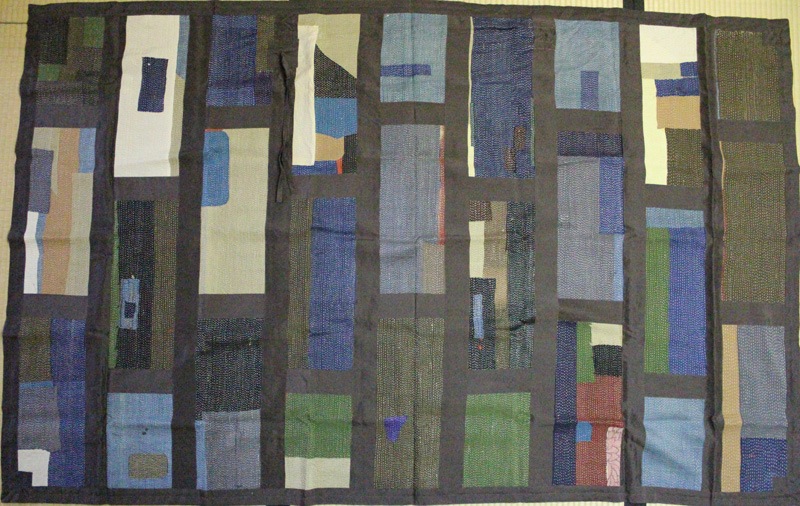

これは五条衣です。まず最初に縫っていただくお袈裟です。縫い上げたら在家得度式をしてお釈迦さまの弟子としての法名をつけます。

五条衣は坐禅するとき、お経をあげるとき、法事や葬儀に列席するときに着けます。

裏書きは「袈裟の研究」の著者、久馬慧忠老師です。

|

|

五条衣を一枚縫って終わりにする人がほとんどですが、これは中国人のご婦人で五条衣を何枚か縫ったあとこの遠山糞掃衣に挑戦し、一人で上手に縫い上げました。

田相すべてに刺し子を入れるのは時間のかかる作業です。

|

|

はぎれを重ねて刺し子で止めてあります。檀家さんに、箪笥に眠っていてやがて捨てられるような着物があったら寄付してほしいとお願いしたところ、薄絹がたくさん集まったので、

それらを組み合わせて軽いお袈裟になりました。耕月寺の檀家さんが二人で縫いました。

|

|

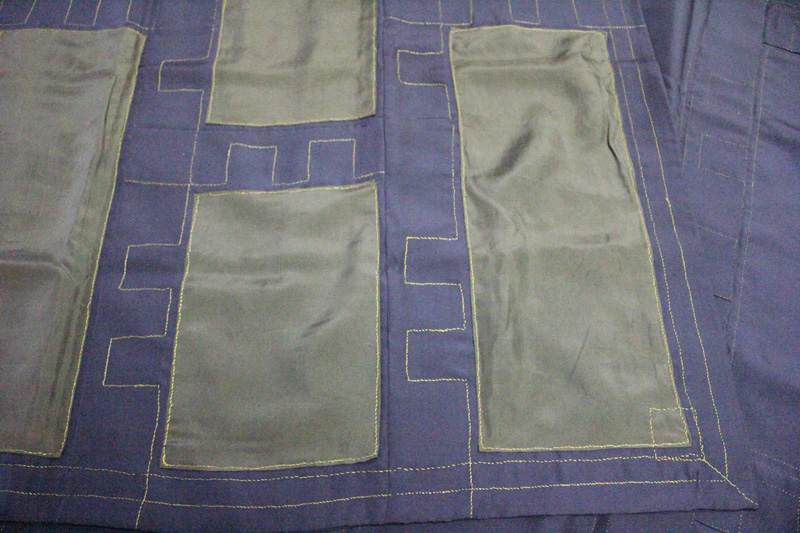

九条衣馬歯(めっし)縫いです。開葉と云って、馬の歯のような部分が袋になって開いています。通気性を良くするためと言われます。裏は一枚の布を合わせるのではなく、

田相一枚一枚に裏布をあてていきます。そして田相より少し小さめにして、用水路のような隙間を開けます。これも通気性のためということです。

これを灌がい用水にたとえて、灌がい縫いといいます。これは檀家さんが一人で仕上げました。

耕月寺メール pptabi@ny.thn.ne.jp ℡ 055ー992ー0125